ちょっと何言っているのかわからない

花王のスキンケア研究所・解析科学研究所と帝京科学大学生命環境学部生命科学科

との共同研究により、敏感肌における特徴的なセラミドプロファイルの変化が、

角層細胞間脂質構造の乱れや敏感肌特有の刺激感受性の高さに関係する可能性を明らとなりました。

この成果は、Journal of Cosmetic Dermatologyに掲載されました。

内容がクッソ難しい件について。

ここまで何書いてあるのかわからん論文は久々かも。

要は敏感肌とはなんぞや?ってのを科学的に明らかにしようとの試みってこと。

日常的に敏感肌という言葉が使われますが、敏感肌とはなんなのか?

敏感肌と呼ばれる肌では、健常者の肌と何が違うのか?

その答えを導き出したってことなんだと。

敏感肌という言葉の定義は曖昧なため、薬機法でも縛られていないことから

売り手にとって便利に使われています。

そのためか、日本人女性の約8割は自身のことを敏感肌と思っているってデータもあるくらい

浸透している言葉です。

曖昧であるがゆえに見逃されているという側面があるのですが、

その状態を是としなかったのが花王ってわけです。

1つはセラミドのプロファイリングをした結果、敏感肌とアトピー肌に

共通点があるってことを明らかにしました。

プロファイリングってのは、セラミドは20種類ものセラミドからなっており、

それぞれのセラミドの割合を調べたものになります。

セラミドNP、NHが少なく、アシルセラミドが少ないというのが共通点となります。

また、セラミドNSに対するセラミドNPが低いと、パッキング構造の乱れに影響を

与える可能性を示唆しました。

セラミドNSには変化がないにもかかわらず、セラミドNPは減っているので、

当然ではありますが、セラミドNSに対するセラミドNPは低くなります。

これがアトピー肌、敏感肌の指標になるのではないか?

的な研究発表もしていたような気がします。

パッキング構造とは、固体や薄膜中で分子がどのように集合しているかを表す用語。

特に定義はされていないです。

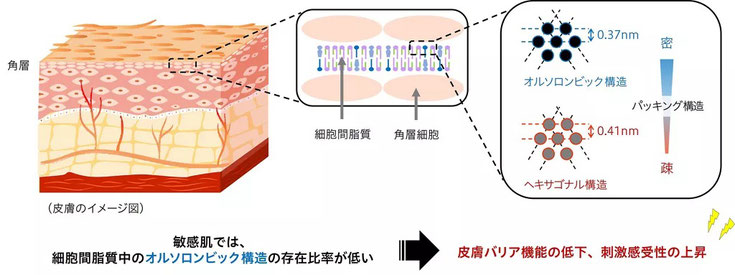

細胞間脂質はOrthorhombic (オルソロンビック)構造、Hexagonal(ヘキサゴナル) 構造

あとは流動相を取るらしい。

角層の細胞間脂質は生理学的な温度領域で Orthorhombic 構造から Hexagonal構造へ

相転移することが知られているとのこと。

どう違うのかさっぱり分からんけども、分子間の距離に違いがあり、

Orthorhombic 構造のほうが分子間の距離が近いため、 バリア機能は高い

ってことらしい。

温度でどうのこうのは、暑いと肌から水分を蒸散させて熱を奪うってことを

しているので、その関係で相転移が起こるのだろうと。

夏の疲れ肌の正体は、紫外線などの影響もあるでしょうが、この相転移によって

肌のバリア性が低下しており、それは敏感肌やアトピー肌の状態に近くなるから・・・

なのかもしれません。

まあ、データを見てもなんでそうなるのかってのは全く分からん。

この論文から得られる教訓としては、セラミドNSだけを単独で補うのは

ナンセンスどころか敏感肌の原因になるかもしれないってこと。

セラミドNS:セラミドNPの比率に開きが大きくなると、

Hexagonal構造を取るようになり、バリア性が低下する可能性があるってわけ。

まあ、セラミドNSは珍しく、ほとんどはセラミドNGであり、

セラミドNSではないんよ。どちらもセラミド2って言われるけど。

小●製薬のヒ●ミドくらいじゃないかなー

逆にセラミドNPを補うことの重要性は高いといえるかな。

あとは、夏のスキンケアを怠るとその反動がくるのは、

細胞間脂質の構造が関係しているって話。

湿度が高いので、あんまり乾燥を感じない時こそ、

スキンケアに力を入れるべきだと。

なんせ、肌が弱体化している状態なわけですから。

【関連記事】